EINNORDEND EINORDNENDES VORBLATT ZU:

Die Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«

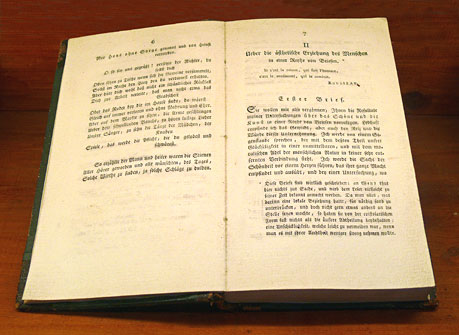

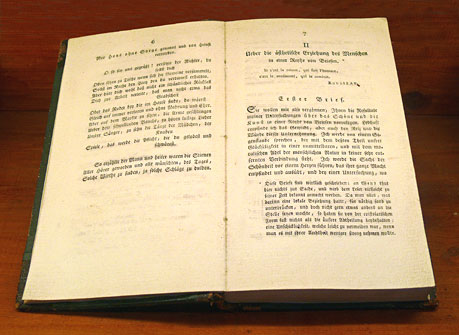

Bei den folgenden Seiten zur Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen« handelt es sich – wie unschwer zu erkennen ist – um meine Examensarbeit bzw. Erste Staatsarbeit von 1977 (damals allerdings noch als »Hausarbeit« bezeichnet) bei Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp an der Universität Bielefeld (in der Stadt, die mit dem verballhornenden Slogan »freundliche Baustelle am Teutoburger Wald« bis auf den heutigen Tag leben muss) im Fach Germanistik der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft (kurz auch LiLi-Fak! genannt).

Sowohl These, Begründung, Ergebnis als auch Vorgehensweise und inhaltliche Gesamtaussage zur Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs finden auch gegenwärtig insgesamt meine uneingeschränkte Zustimmung und bedürfen nach meiner Einschätzung keine grundlegende Überarbeitung (lediglich Orthographie und Interpunktion haben in der hier vorliegenden Fassung eine an der sog. »Rechtschreibreform« orientierte Angleichung erfahren).

Zur Zeit der Abfassung meiner Arbeit stellte sich die Materiallage zum gewählten thematischen Untersuchungsgegenstand aus meiner Sicht allerdings eher unbefriedigend bis wenig überzeugend dar (wie in meinen Vorbemerkungen nachzulesen). Dies trifft für die heutige Situation nun wirklich nicht mehr zu, eher das Gegenteil ist der Fall.

Ebenso besteht in der Schiller-Forschung seit nunmehr vielen Jahren eindeutig die Auffassung, dass Schiller nicht nur als Dramatiker und Dichter, sondern in gleichem Maße auch als eigenständiger und zudem wirkmächtiger Philosoph, insbesondere auf dem Gebiet der Ästhetik, Herausragendes und mithin Bedeutendes geleistet hat.

[22.02.2012 – Foto ergänzt: 26.06.2012]

Die Bedeutung des Spielbegriffs in Schillers Briefen

»Über die ästhetische Erziehung des Menschen«

Hausarbeit der Fachprüfung für das

Lehramt an Gymnasien

dem

Wissenschaftlichen Prüfungsamt Bochum

vorgelegt von

Lothar Jahn

Berichterstatter: Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp

Bielefeld 1977

[geändert gemäß der aktuellen Rechtschreibreform: 27.01.2012]

| 1. |

|

Vorbemerkungen

Die Aufgabe dieser Arbeit scheint angesichts der Formulierung des Themas auf den ersten Blick eindeutig und klar umrissen zu sein, zumal es sich um einen einzelnen Begriff und dessen Bedeutung innerhalb der »Ästhetischen Briefe«[1] Schillers handelt und ferner die konkrete Behandlung des Begriffs im Verhältnis zum Gesamtumfang des Textes einen vergleichsweise engen Raum ausmacht[2]. Jedoch bei genauerem Hinsehen erweitert sich der zunächst eindeutig abgrenzbar erscheinende Rahmen und mit ihm das ineinander verschlungene Beziehungsgewebe des Spielbegriffs zu einer Komplexität, die letztlich das Ganze der »Ästhetischen Briefe« umfasst und eine Systematik in der Untersuchung vor nicht geringe Schwierigkeiten stellt[3].

|

| 1.1. |

|

Es sind dies Schwierigkeiten nicht allein in Bezug auf die Darlegung der Herleitung des Schillerschen Spielbegriffs im Besonderen und dessen erkenntnistheoretischer Komponente hinsichtlich der Schönheit; auch ist es nicht einzig das Aufzeigen des anthropologischen Aspekts, d. h. die Bestimmung des Spielbegriffs bezüglich der dualistischen Seinsverfassung des menschlichen Wesens in Relation zu seiner Menschheitsidee; ebenso wenig liegt die Schwierigkeit in der alleinigen Betrachtung des erkenntnispraktischen Aspekts, also in der Bestimmung der Bedeutung des Spielbegriffs für die Grundthese der »Ästhetischen Briefe« sowie der damit in engstem Konnex stehenden ästhetischen Erziehungsidee Schillers.

Die Problematik einer systematischen Darstellung der Bedeutung des Spielbegriffs liegt also nicht so sehr in einer Einzeluntersuchung der genannten Aspekte – obgleich auch diese Schwierigkeiten zu überwinden hat, insbesondere was die Schillersche Terminologie betrifft –, als vielmehr in der systematischen Bestimmung des Gesamtkomplexes des Spielbegriffs, der jene Teilaspekte in sich vereinigt und aus deren Zusammenwirken allererst die Bedeutung des Spielbegriffs schlechthin erwächst. Aufgrund dessen erscheint es zweckmäßig zu sein, trotz aller zu erhebender Einwände, den Spielbegriff in drei Einzelaspekte aufzugliedern. Zur Rechtfertigung des im Folgenden angewandten Verfahrens, der Trennung in Einzelaspekte, sollen Schillers eigene Worte in übertragenem Sinn und stark abgewandelter Form herangezogen werden: nur durch die Auflösung eines Ganzen in seine Einzelglieder ist es dem Verstand ermöglicht, diese in jenem Ganzen als vereinigt zu begreifen[4].

|

| 1.2. |

|

Die Aufgliederung gilt es bereits hier etwas genauer zu fassen, um den Verlauf der eigentlichen Untersuchung durch eingefügte erklärende Bemerkungen nicht unnötig zu stören. Die Absicht der Arbeit kann nicht darin bestehen, die Bedeutungsvielfalt des Spielbegriffs bis in jede mögliche Verzweigung dritten und vierten Grades zu verfolgen und zu analysieren.

Es wird vielmehr darauf ankommen, die wesentlichen Grundbedeutungen des Spielbegriffs zunächst hinsichtlich seiner Teilaspekte zu kennzeichnen, u. z. unter einer einem jeden Aspekt spezifisch zugeordneten Fragestellung. Erst im Anschluss daran kann eine Bedeutungsbestimmung des Spielbegriffs als Ganzem unter Berücksichtigung der Resultate der Einzelerörterungen versucht werden.

Zum Ersten ist die Frage zu stellen: Worauf gründet sich die erkenntnistheoretische Bedeutung des Spielbegriffs hinsichtlich der Erkennbarkeit der Schönheit, bzw. worin besteht die strukturelle Besonderheit des Spielbegriffs, um als Erkenntnisprinzip für die Schönheit gelten zu können und ihr dadurch zu einem verstandesmäßigen Begriff zu verhelfen?

Im Hinblick auf den zweiten Aspekt lautet die Frage: Welche Bedeutung kommt dem Spielbegriff in anthropologischer Hinsicht zu, d. h. aufgrund welcher Qualität wird dem Spielbegriff die Möglichkeit zur Überwindung des essentiellen Dualismus des Menschen in Sinnenwesen und Vernunftwesen beigemessen und darüber hinaus die Eignung zur Wesensbestimmung des Menschen zuerkannt und was folgt daraus für die Schönheit bezüglich der Realität des Menschseins?

Schließlich ist drittens zu fragen: Welche Besonderheit ist dem Spielbegriff inhärent in Bezug auf die erkenntnispraktische Komponente, d. h. die ästhetisch-moralische Erziehungsidee; was zeichnet den Spielbegriff zusammen mit seinem Gegenstand, der Schönheit, aus, um für die ästhetische Erziehung des Menschen bedeutsam werden zu können?

Dabei ist die oben angeführte Reihenfolge der einzelnen Aspekte nicht als eine notwendige Komparation zu verstehen; denn die Aussagen über einen je einzelnen Aspekt ergeben durchaus auch entscheidende Einsichten für einen jeden der übrigen. Und dies ist mitunter auch in reflexiver Relation zu sehen. In Anbetracht dessen und durch die Tatsache, dass die Einzelaspekte im eigentlichen Sinn nicht voneinander zu trennen sind – da sie in der Sache selbst nicht unmittelbar vorgegeben ist, sondern die Aspekte vielmehr ineinanderfließen und sich ergänzend überschneiden –, folglich eine strenge Grenzziehung nicht angemessen ist, werden Wiederholungen bei den Einzelbetrachtungen unvermeidbar, ja mithin notwendig sein. Damit soll angedeutet werden, dass der Grat jeder einzelnen, d. h. nur den jeweiligen Aspekt expressiv betreffenden Aspektbetrachtung nicht nur äußerst schmal ist, sondern sich in ebensolchem Maße überaus breit darstellt. Die unmittelbaren Verweisungstendenzen jedes Aspekts auf jeden der beiden anderen gilt in besonderem Maße für den als »anthropologisch« bezeichneten, der zugleich als übergeordneter wie auch als grundlegender, mithin als bedeutsamster Aspekt angesehen werden kann. Von daher mag es gewagt sein, diesen als einen gesonderten Aspekt ausweisen zu wollen. Die einzige mögliche Rechtfertigung – wie überhaupt für die Aufgliederung des Spielbegriffs – kann somit nur eine aus systematischen Gründen sein und nicht primär aus inhaltlichen. Bei der separaten Erörterung wird also darauf zu achten sein, ihre Zusammengehörigkeit im Spielbegriff selbst nicht aus dem Blick zu verlieren; denn erst zusammengenommen ergeben sie den Umfang der Bedeutung des Spielbegriffs.

|

| 1.3. |

|

Eine weitere Schwierigkeit, vor die sich eine systematische Untersuchung gestellt sieht, ist mit dem zweiteiligen Ansatz Schillers in den »Ästhetischen Briefen« gegeben. Der eine soll im Folgenden als der philosophisch-abstrakte bzw. theoretische Ansatz gekennzeichnet werden, hingegen der zweite der historisch-konkrete genannt werden soll. Der erste Ansatz nimmt eindeutig Bezug auf die kritische Philosophie Kants, während der zweite die politischen Zeitereignisse des revolutionären Frankreich gegen Ende des 18. Jahrhunderts in den Blick nimmt.

Das Problem für eine systematische Eingliederung jenes zweiteiligen Ansatzes im Hinblick auf das hier anstehende Thema besteht nun darin, dass eine ausführliche Behandlung einerseits der Auseinandersetzung Schillers mit Kant in den »Ästhetischen Briefen«, andererseits die Auseinandersetzung mit seiner Zeit den Rahmen dieser Arbeit überfordern würde. Andererseits muss hervorgehoben werden, dass durch die sowohl die Intention Schillers, die er in den »Ästhetischen Briefen« im Allgemeinen und mit dem Spielbegriff im Besonderen verfolgt, als auch deren Notwendigkeit deutlich und verständlich wird. Das bedeutet aber, dass eine gänzliche Vernachlässigung jener Ansätze der Sache des Untersuchungsgegenstandes zum Nachteil gereichte und eine Lücke in der Bedeutungsbestimmung des Spielbegriffs darstellte; was wiederum besagt, dass eine Einbeziehung unerlässlich ist. Die Berücksichtigung wird allerdings nur insoweit erfolgen, als ihnen für die Untersuchung thematische Relevanz zukommt und dem Verständnis des Gegenstandes in entscheidendem Maße förderlich ist.

|

| 1.4. |

|

Aus alldem folgt, dass der Spielbegriff aus den genannten Gründen zunächst in seinen Teilaspekten untersucht wird. Dabei werden die verschiedenen Ansätze Schillers den entsprechenden Aspekten integrativ zuzuordnen sein. Daran anschließend soll als Zusammenfassung versucht werden, den Spielbegriff in seiner Gesamtkonzeption zu bestimmen und seine Bedeutung als tätige Einheit der Erkenntnis in Bezug auf Schillers Grundthese zu charakterisieren.

|

| 1.5. |

|

Zu der Literatur, die für die Abfassung der Arbeit verwendet wurde, seien an dieser Stelle einige allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt. Betrachtet man die überaus zahlreiche Literatur zu Schillers Werk, so muss man feststellen, dass dem Spielbegriff im Verhältnis zu anderen Untersuchungsgegenständen eine vergleichsweise nur geringe Beachtung zuteil geworden bzw. dass der Spielbegriff anderen Untersuchungszusammenhängen mehr oder weniger offensichtlich untergeordnet ist[5].

Dies gilt auch für diejenigen Arbeiten, die sich speziell den philosophisch-ästhetischen Schriften Schillers zuwenden. Für diese ist festzustellen, dass der Begriff des Spiels vornehmlich aus dem Blickwinkel anderer, für Schillers philosophische Unternehmungen als weit bedeutsamer erachtete und ihn als Ästhetiker und Philosoph als weit mehr charakterisierende Begriffe – wie etwa die Begriffe der Freiheit, der Schönheit und der Kunst - abgehandelt wird. Es sind allenthalben nur wenige Untersuchungen zu nennen, deren erklärter Gegenstand der Schillersche Spielbegriff sowie dessen Bedeutung und Tragweite ausmacht[6]. Dazu mögen im Wesentlichen zwei Gründe den Ausschlag gegeben haben: Der erste Grund ist vermutlich darin zu sehen, dass Schiller in erster Linie Dichter ist und seine ästhetisch-theoretische Betätigung zum einen im Verhältnis zu seiner dichterischen Schaffenszeit nur eine relativ kurze Zeitspanne umfasst, nämlich die Jahre zwischen 1791 und 1796, zum anderen der begrifflichen Untermauerung seiner bis dato mehr der Intuition folgenden dichterischen Tätigkeit dient. Ein zweiter Grund mag darin liegen, dass das Spiel in den übrigen theoretischen Schriften Schillers mehr oder weniger zur Beschreibung sinnlich erscheinender, psychischer wie auch materieller[7] Handlungsweisen verwendet wird und nicht annähernd die Prägnanz eines wohldefinierten Begriffs wie in den »Ästhetischen Briefen« aufweist und ihm des Weiteren nur dort eine zentrale Qualität zugewiesen wird[8]; wohingegen für die Freiheit, die Schönheit oder die Kunst in allen ästhetisch-theoretischen Abhandlungen Schillers exponierte Bedeutung nachweisbar ist.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 2. |

|

Der erkenntnistheoretische Aspekt des Spielbegriffs

Wenn der erste der drei Aspekte des Spielbegriffs der erkenntnistheoretische genannt wird, so ist mit dieser Benennung zum einen ein eng begrenzter Bereich der Erkenntnis selbst gemeint, zum anderen eine bestimmte Bedeutungskomponente des Spielbegriffs gekennzeichnet. Angesichts der Äußerung Schillers, es sei die »Sache der Schönheit«[9], die in den »Ästhetischen Briefen« behandelt werde, im Zusammenhang mit der hier aufgestellten Behauptung, der Spielbegriff besitze in den »Ästhetischen Briefen« eine zentrale Bedeutung, wird der Erkenntnis- bzw. Objektbereich des Spielbegriffs evident und schränkt die Verwendung der Bezeichnung »erkenntnistheoretisch« auf ein bestimmtes Gebiet, auf einen bestimmten Gegenstand ein.

Unter erkenntnistheoretisch wird die Bestimmung der Bedeutung des Spielbegriffs für die Erkennbarkeit der Schönheit verstanden, wodurch umgekehrt diejenigen Bedingungen, die für den Spielbegriff selbst konstitutiv sind, aufgedeckt werden, d. h. seine Elemente, Strukturen, seine Voraussetzungen und sein Vollzug für das Erkennen der Schönheit. Wird also im Folgenden von dem erkenntnistheoretischen Aspekt die Rede sein, so ist damit die im Spielbegriff in besonderer Weise strukturierte Beschaffenheit in Bezug auf die Erkenntnismöglichkeit der Schönheit gemeint.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 2.0.1. |

|

Kants Bestimmung des »freien Spiels«

In der Literatur ist vielfach darauf hingewiesen worden, dass die Deduktion des Spielbegriffs bei Schiller sich an der Kantischen Definition des »freien Spiels der Erkenntnisvermögen«[10] orientiert und durch sie entscheidende Anstöße gewonnen habe [11]. So beurteilt auch I. Heidemann das Verdienst Kants mit den Worten, dass »Kant in der Kritik der Urteilskraft den systematischen Ort für die philosophische Frage nach dem Spiel angegeben« und »Schiller nun im Zusammenhang mit Kants Bestimmungen seinen idealistischen Spielbegriff«[12] entwickelt habe.

Es soll hier nicht die Frage beantwortet werden, wieweit Schiller mit seiner Spielbegriffsdefinition über Kant hinaus gegangen ist, aber da sich in der Tat Affinitäten zu Kant aufzeigen lassen[13], ist es erforderlich, einige Überlegungen zu Kants »freiem Spiel« anzustellen, um gleichzeitig die Eigentümlichkeiten des Spielbegriffs Schillers selbst augenscheinlicher hervortreten zu lassen.

Die Rede vom »freien Spiel der Erkenntnisvermögen« steht unter der die gesamte transzendentale Kritik beherrschenden Frage nach den Möglichkeiten und den Grenzen menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Damit ist aber für Kant notwendig die Wendung in das Subjekt verbunden, welches der alleinige Träger aller Erkenntnisvermögen ist und dessen Bewusstsein die Objektwelt aufgrund analytisch ermittelter apriorischer Prinzipien allererst zu Bestandteilen der Welt diese Bewusstseins macht. Desgleichen gilt folglich auch für die Schönheit, d. h. sie wird erst aufgrund eines besonderen Vermögens des Subjekts manifest. Und dieses Vermögen ist die ästhetisch reflektierende Urteilskraft.

Die Urteilskraft definiert Kant als die Fähigkeit, das Besondere unter das Allgemeine – eine Regel, ein Begriff, ein Gesetz – zu subsumieren. Dabei fällt die Urteilskraft in keinem Fall selbst ein Erkenntnisurteil und trägt zur Erkenntnis der Dinge nichts bei. Muss das Allgemeine erst gefunden werden, so heißt die Urteilskraft »reflektierend«. Die reflektierende Urteilskraft bezieht sich auf den Bereich des Individuellen, der Subjektivität und steigt von dort zum Allgemeinen. Reflektierend ist diese Art der Urteilskraft ferner deswegen, weil sie die Anschauung des Gegenstandes in das Subjekt zurücknimmt und dort auf dessen Gemütszustand reflektiert.

»Ästhetisch« wird diese Urteilskraft genannt, weil sie auf die Sinnlichkeit des Subjekts, d. h. darauf wie das Subjekt durch einen sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand affiziert wird, Bezug nimmt. Diejenige Affiziertheit, die für die ästhetische Urteilskraft ausschlaggebend ist, gründet sich auf einem nur subjektiv-regulativen Prinzip: das der Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Diese nennt Kant deswegen zweckfrei, weil einerseits der Gegenstand von jeglicher Zweckgerichtetheit auf das wahrnehmende Subjekt entbunden ist und die Zweckmäßigkeit nur in der Form des Gegenstandes als subjektive vorstellig wird. Andererseits sieht das Individuum seinerseits von jeder gezielten Absicht im Sinne eines auf einen konkreten Zweck ausgerichteten Interesses bezüglich des wahrgenommenen Gegenstandes – ob aus Verstandes- oder Vernunftgründen – prinzipiell ab und ist folglich frei zu nennen.

Notwendigerweise gehört nach Kant zur ästhetisch reflektierenden Urteilskraft der Gebrauch des Verstandes, ansonsten das ästhetische Urteil keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann und von jeglicher intersubjektiven Mitteilbarkeit ausgeschlossen ist. Die Aufgabe der ästhetisch reflektierenden Urteilskraft besteht also neben der reflektierenden Beurteilung des subjektiven Zustandes ferner darin, das Besondere der subjektiven Empfindung – »die niemals Begriff von einem Objekt werden kann«[14] – in einem allgemein mitteilbaren, ästhetischen Urteil zu objektivieren. Ein reflektierendes Urteil nennt Kant dann »ästhetisch«, wenn die Urteilskraft erstens »keinen Begriff für die gegebene Anschauung bereit hat«[15], zweitens »die Einbildungskraft (...) mit dem Verstande (...) zusammenhält und ein Verhältnis beider Erkenntnisvermögen wahrnimmt, welches die subjektive bloß empfindbare Bedingung des objektiven Gebrauchs der Urteilskraft (nämlich die Zusammenstimmung jener beiden Vermögen unter einander) überhaupt ausmacht«[16]. Durch die beiden Attribute »ästhetisch« und »reflektierend« wird somit sowohl der Beurteilungsgegenstand, das besondere Verhältnis von Einbildungskraft und Verstand, als auch der Verfahrensmodus der Urteilskraft, die Reflexion auf dieses Verhältnis, eindeutig bestimmt.

In diesem Zusammenhang verwendet Kant die Formulierung vom »freien Spiel« und weist ihm hinsichtlich der Bestimmung der Bedingungen einer möglichen Erkennbarkeit[17] des Schönheitsphänomens seinen erkenntnistheoretisch systematischen Ort zu[18]. Dadurch, dass die Reflexion im Rückzug den Zustand des Subjekts zum Betätigungsfeld nimmt und einen Bewusstseinsprozess bewirkt, gerät das freie, das »harmonische Spiel der beiden Erkenntniskräfte der Urteilskraft, Einbildungskraft und Verstand«[19] in den Blick. Nur aufgrund der Zusammenstimmung zwischen begriffsloser Einbildungskraft und begriffsbildendem Verstand in einem freien Spielverhältnis entsteht das ästhetische Urteil. Nur indem die Verstandestätigkeit der Einbildungskraft keinen allgemein-objektiven Begriff vorschreibt, diese somit frei bleibt, und ihr eigenes Spiel mit der Vorstellung gewährleistet ist, behält auch der Verstand seine Freiheit, insofern als er nicht durch einen von ihm selbst vorgegebenen Begriff über den objektiven Gegenstand festgelegt ist, sondern allein auf die Bestimmung der ästhetischen Vorstellung im Subjekt gerichtet ist. Die Funktion des Verstandes in der ästhetischen reflektierenden Urteilskraft ist es, das die ästhetische Vorstellung konstituierende subjektiv-regulative Prinzip unter einen Begriff zu bringen. Und dieses auf einen Begriff gebrachte Prinzip ist – wie bereits erwähnt – die zweckfreie Zweckmäßigkeit in Anschauung eines Gegenstandes.

Kommt die reflektierende Urteilskraft zu dem Resultat, dass das Gefallen am Gegenstand ein freies, d. h. ein begriffsloses, uninteressiertes und zweckfreies ist, und also das Zusammenwirken von Einbildungskraft und Verstand auf einem freien Spiel beruht, so ist die Äußerung des zunächst nur subjektiv bedeutsamen Urteils zugleich auch eine allgemeingültige.

Das Verhältnis des freien Spiels zwischen Einbildungskraft und Verstand ist die erkenntnistheoretisch notwendige Bedingung für das ästhetische Urteil und damit konstitutiv für das Schönheitsurteil. In der Bestimmung des Spiels als freies Spiel liegt zugleich die erkenntnistheoretische Bestimmung einer möglichen Erkennbarkeit der Schönheit – wie gleichzeitig deren Grenze – begründet. Die Erkennbarkeit der Schönheit ist ein auf einer besonderen Konstellation von Gemütszustand einerseits und Erkenntnisvermögen andererseits basierender Bewusstseinsprozess im Individuum selbst[20]. Dieser Prozess, der durch die ästhetisch reflektierende Tätigkeit der Urteilskraft bestimmt ist und sich in einem freien Spiel entfalten muss, ermöglicht allererst die ästhetische Beurteilung eines Gegenstandes als einen ›schönen‹ bzw. die Beimessung des Prädikats der Schönheit im Hinblick auf einen Gegenstand. Da die reflektierende Urteilskraft aus den oben genannten Gründen zu keinem Erkenntnisurteil befähigt ist, ist auch das Schönheitsurteil kein Urteil der Erkenntnis bzw. des Verstandes.

Daraus folgt, dass die Schönheit selbst kein Verstandesbegriff ist und auch nicht durch einen solchen repräsentiert wird, mithin gefällt, sondern sie ist allein das Produkt aus dem freien Spiel von Einbildungskraft und Verstand.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 2.0.2. |

|

Der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers

Mit der Bestimmung des »freien Spiels« in Beziehung auf die Beurteilbarkeit des Phänomens der Schönheit hat Kant eine wichtige Entscheidung getroffen, die in dem Schillerschen Spielbegriff und der Zuordnung der Schönheit zu diesem in vielerlei Hinsicht deutliche Spuren hinterlassen hat[21]. Erst jene, von Kant vollzogene transzendentalphilosophische bzw. erkenntnistheoretische Begründung der Schönheit durch die ästhetisch reflektierende Urteilskraft und deren konstitutives Moment des freien Spielverhältnisses zweier Erkenntniskräfte gibt Schiller das theoretische Rüstzeug an die Hand, seinen Spielbegriff zu entwickeln[22].

Der eigentliche philosophisch-theoretische Ansatz ist die von Kant aus erkenntnistheoretischen Gründen vorgenommene Definition der Begriffslosigkeit der Schönheit bzw. die Formulierung, dass nur dasjenige als ›schön‹ beurteilt werden kann, was ohne einen verstandesmäßig vorgegebenen Begriff in der subjektiven Anschauung gefällt. Schiller genügt es nicht, Schönheit könne nur verstanden werden als die Wirkung eines Gegenstandes auf die Erkenntnisvermögen und folglich sei kein objektives Prinzip der Schönheit angebbar, welches an der Struktur des Gegenstandes selbst zeigen könnte, wieso es ›schön‹ sei. Gegen diese Festlegung Kants stellt Schiller seine Hypothese, dass sich ebenso aus erkenntnistheoretischen Erwägungen heraus sehr wohl ein Begriff der Schönheit aufweisen lasse[23], wenn zuvor ein Prinzip gefunden sei, welches im Menschen einen besonders strukturierten Erkenntnis- bzw. Bewusstseinsstand bewirke. Dazu ist aber erforderlich, dem »freien Spiel« Kants eine Erkenntnisfunktion im Sinne eines Erkenntnisprinzips zu deduzieren[24] und es aus einem mehr oder weniger deskriptiven Kontext in ein konstruktives, subjektives Prinzip mit gleichzeitiger erkenntnistheoretisch objektiver Gültigkeit zu transzendieren.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 2.1. |

|

Die Herleitung des Spielbegriffs aus erkenntnistheoretischen Gründen

Es ist allerdings nicht leicht zu bewerkstelligen, den erkenntnistheoretischen Aspekt des Spielbegriffs rein von dem anthropologischen zu halten, und dies aus zweierlei Gründen: Einmal – und das muss klar gesagt werden – hat Schiller mit dem Spielbegriff keine eigentliche Erkenntnislehre aufstellen wollen[25] und diesen nicht explizit unter dem Gesichtspunkt der erkenntnistheoretischen Relevanz gedeutet[26].

Sein ästhetisch-philosophisches Interesse ist vielmehr auf die Bedingungen eines freien Menschseins gerichtet. Und damit zusammenhängend dienten ihm die theoretischen Überlegungen zum Spielbegriff in Bezug auf dessen Erkenntnisgegenstand ›Schönheit‹ dazu, der Schönheit selbst eine Verbindlichkeit bezüglich der Menschheitsidee beizulegen. Die isolierte Betrachtung des Spielbegriffs in erkenntnistheoretischer Absicht ist somit nicht ganz unproblematisch. Erst in der Zusammenschau mit den beiden übrigen Aspekten gewinnt rückwirkend auch der erkenntnistheoretische Aspekt an Verständlichkeit und Relevanz. Hinzu kommt, dass das Erkenntnisproblem der Schönheit in der Kantischen Ästhetik prinzipiell ihre endgültige erkenntnistheoretische Lösung erfahren hat und Schiller die Frage nach der möglichen Schönheitserkenntnis thematisch anders formuliert und intentionell verschieden von Kants Problemstellung fasst.

|

| 2.1.1. |

|

Schillers erkenntnistheoretisches Anliegen ist es – soweit sich das aus dem Inhalt der »Ästhetischen Briefe« erschließen lässt –, der Schönheit eine Begrifflichkeit zu sichern, sie als einen »reinen Vernunftbegriff«[27] nachzuweisen. Das erfordert zuvor einen Verstandesbegriff der Schönheit, durch den die Existenz allererst gewährleistet ist und von aller Willkürlichkeit befreit wird[28]. Ein solcher Nachweis habe »auf dem Wege der Abstraktion«[29] zu geschehen, »weil er aus keinem wirklichen Falle geschöpft werden« könne, »vielmehr unser Urteil über jeden wirklichen Fall erst berichtigt und leitet«[30]. Die benutzte Methode für den zu beschreitenden Abstraktionsweg ist die transzendentale oder wie Schiller sie nennt: der »transcendentale Weg«[31]. Die transzendentale Methode[32] gilt Schiller als der Inbegriff philosophischer Reflexion überhaupt, wenn es darum geht, »einen festen Grund der Erkenntnis, den nichts mehr erschüttern soll«[33], zu finden[34]. Die transzendentale Methode soll nach den notwendigen Bedingungen der Menschheit, nach denjenigen ihres Daseins suchen. B. Mugdan erweitert das dahingehend, dass sie – von Kant herkommend – die Menschheit als Einzelbeispiel für den allgemeineren Begriff der Erscheinungen interpretiert[35]. Folgt man dieser Auslegung, so heißt das, dass Schillers »transzendentaler Weg« die notwendigen Bedingungen ermitteln soll, die allen Erscheinungen gemein sind und diese allererst zu Erscheinungen für das Bewusstsein machen; denn die Transzendentalphilosophie gebe »sich keineswegs dafür aus, die Möglichkeit der Dinge zu erklären, sondern begnügt sich, die Kenntnisse festzusetzen, aus welchen die Möglichkeit der Erfahrung begriffen«[36] werde. Schiller ist darum bemüht, nicht die Möglichkeit der Dinge, sondern die Möglichkeit einer allgemeingültigen Erfahrung von Dingen, mithin ihre apriorischen Bedingungen zu analysieren, allerdings im Vergleich zu Kant unter anderen thematischen Vorzeichen, die jedoch erst im folgenden Kapitel zur Diskussion stehen. Schiller sagt diesbezüglich, dass »alle Wahrnehmungen zur Erfahrung, d. h. zur Einheit der Erkenntnis«[37] zu vereinigen seien, weil darin die Vorschrift bestehe, die dem Menschen »durch seine vernünftige Natur«[38] aufgegeben sei. Diese Äußerung Schillers ist von nicht zu unterschätzender Tragweite auch in Bezug auf die Bedeutung des Spielbegriffs, wie noch des Öfteren zu zeigen sein wird. Erfahrung ist also nach Schiller »Einheit der Erkenntnis«, und einen Gegen-stand erkennen heißt, »daß wir einem Zustand unseres Subjektes objektive Gültigkeit beilegen«[39].

Was Schiller tatsächlich mit der Erfahrung als die »Einheit der Erkenntnis« meint, ist schwierig auszumachen und lässt der Interpretation Raum zu Spekulationen. So könnte etwa angenommen werden, dass die derart gefasste Erfahrung der Kantischen Erfahrungserkenntnis analog sei. Das hätte aber zur Folge, dass die Erfahrung – gemäß Kant – keine strenge Allgemeingültigkeit, also auch keine Gesetzmäßigkeit, beanspruchen dürfe, somit die letzte Konsequenz des Erkenntnisprozesses, nämlich die Erkenntnis selbst, vermissen ließe und gleichsam auf halbem Wege stehen bliebe. Dass dies jedoch im Fall Schillers nicht zutrifft und die Behauptung von der formelhaften Zusammenfassung berechtigt ist, wird im Verlauf der Untersuchung belegt werden können.

An dieser Stelle sei vorwegnehmend nur soviel gesagt, dass die Dreistufigkeit des Erkenntnisprozesses in Schillers Formel kontraktiert erscheint: erstens Erfahrung als bloße Sinneswahrnehmung, zweitens Zusammensetzung von Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit zur Erfahrungserkenntnis und drittens Erkenntnis als die Synthese aus Erfahrungserkenntnis und transzendentalen Prinzipien im synthetischen Urteil. Alle drei Stufen zusammen ergeben bei Schiller die ›Erfahrung‹, d. h. »Einheit der Erkenntnis«. Damit soll angedeutet werden, dass das Wort ›Erfahrung‹ die reinen logischen Prinzipien implizite enthält und diese durchweg mitgedacht werden müssen. Der Ausdruck umfasst somit die von Kant erkenntnistheoretisch dezidiert aufgewiesenen Kriterien, weshalb es Schiller unnötig und dem Anliegen der »Ästhetische Briefe« abträglich erscheinen musste, sie selbst noch definitorisch darzulegen. Der Zweck ist durch die Formel für ihn hinreichend erfüllt und gleichzeitig durch die Form seinen Absichten dienlich, sodass er seinen Gedankengang weiterverfolgen kann.

Es wurde schon gesagt, dass Schiller einen Gegenstand dann für erkannt hält, wenn einem Zustand des Subjekts objektive Gültigkeit beigelegt werden kann. Objektivität ist hinwiederum nur dann angezeigt, wenn der Erfahrungserkenntnis – im oben angegebenen Sinn – etwas zugrunde liegt, welches die objektive, d. h. die allgemeine Gültigkeit in der Bedeutung eines über das Einzelne, Subjektive und allen Individuen zu eigen Stehende beweist und folglich die Erkenntniseinheit konstituiert. Da aber auch für Schiller diese notwendig zugrunde liegende Bedingung nicht als absolute Entität in der durch die Sinne allein vermittelten Objektwelt auffindbar ist, muss die objektive Gültigkeit »eine Idee sein, die die menschliche Vernunft selbst hineinlegt in das gegebene Empfindungsmaterial, und den Inbegriff dieses gedachten Allgemeingültigen und Notwendigen nennt die Vernunft dann Gegenstand«[40], wodurch dieser dann als ein »Einheitsbegriff«[41], als etwas Zusammengesetztes vorgestellt wird, wohingegen die Empfindungen »ewig etwas Mannigfaltiges«[42] darstellen. Bei Schiller liest sich das wie folgt: »Aber aus einer bloßen Ausschließung würde in Ewigkeit keine Realität und aus einer bloßen Sinnenempfindung in Ewigkeit keine Vorstellung werden, wenn nicht etwas vorhanden wäre, von welchem ausgeschlossen wird, wenn nicht durch eine absolute Tathandlung des Geistes die Negation auf etwas Positives bezogen (...) würde (...); diese Handlung des Gemüts heißt Urteilen oder Denken, und das Resultat derselben der Gedanke«[43].

|

| 2.1.2. |

|

Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit sind die an der Erkenntnis maßgeblich beteiligten Kräfte des Menschen. In antithetischer Weise entwickelt Schiller die Bereiche von Sinnlichkeit und Verstand in vielfältigen Begriffsvariationen, deren Reihenfolge nur auf lockeren Assoziationen beruhe[44] und »jedes neue polarische Begriffspaar« auf »assoziativem Wege«[45] einen sich neu einstellenden Gedanken spiegele. Sinnlichkeit und Verstand werden als »zwei entgegengesetzte Kräfte«[46] bestimmt, die auf die Erfüllung der doppelten Aufgabe drängen, nämlich »das Notwendige in uns zur Wirklichkeit zu bringen und das Wirkliche außer uns dem Gesetz der Notwendigkeit zu unterwerfen«[47]. Der Sinnlichkeit ist das Stoffliche zu eigen, während der Verstand auf das Formale gerichtet ist. Beide Kräfte, »weil sie uns antreiben, ihr Objekt zu verwirklichen«[48], also Tätigkeiten im Subjekt evozieren, belegt Schiller mit der Bezeichnung »Trieb«[49].

Mit der Identifikation der Sinnlichkeit mit dem Stofftrieb und des Verstandes mit dem Formtrieb zeigt sich ein für Schiller typisches Phänomen, welches W. Böhm »ein Gleiten der Begriffe«[50] nennt. Mit Ausführlichkeit setzt sich Schiller mit der Bestimmung des Gegensatzpaares ›Formtrieb und Stofftrieb‹ auseinander.

Stellt man die von Schiller aufgeführten Eigenschaften des Stofftriebs und des Formtriebs summarisch gegenüber, so ergibt sich folgendes Bild:

Der Stofftrieb geht vom »physischen Dasein des Menschen«, »von seiner sinnlichen Natur«[51] aus und beschränkt den Menschen auf Zeitlichkeit und Materie, welches »höchste Begrenzung«[52]. Sein ausschließliches Gebiet ist die Endlichkeit des Menschen. Er ist auf absolute »Realität des Daseins«, d. h. »auf einen Inhalt unserer Erkenntnisse, und auf einen Zweck unseres Handelns«[53] gerichtet. Folglich macht der Stofftrieb »nur Fälle«[54], und er kann nur Gültigkeit für ein und dasselbe Subjekt sowie für einen zeitlich begrenzten Moment beanspruchen. Ebenso verhält es sich hinsichtlich des sinnlichen Gefühls bzw. der Neigung; denn das Gute gilt nur für ein einzelnes Individuum und ist von einem momentanen, der Veränderung unterlegenen Bedürfnis abhängig. Die Vollkommenheit des Stofftriebs besteht darin, dass er »größtmöglichste Veränderlichkeit und Extensität«[55], also Vielseitigkeit in der Empfänglichkeit bzw. Mannigfaltigkeit in der Empfindung anstrebt.

Dadurch »ergreift«[56] der Mensch ein vielgestaltiges Erscheinungsbild der Welt. Der Stofftrieb ist durch Passivität gekennzeichnet, d. h. er »will bestimmt werden, er will sein Objekt empfangen«[57] und schließt folglich »aus seinem Subjekt alle Selbsttätigkeit und Freiheit«[58] aus. Dennoch misst Schiller dem Stofftrieb sowohl eine bestimmte Erkenntnis- als auch eine bestimmte Handlungsqualität bei: der Stofftrieb beziehe sich »beim Erkennen auf die Wirklichkeit« und »beim Handeln (...) auf Erhaltung des Lebens«[59]. Der Stofftrieb ist zusammengefasst durch die Kriterien der Passivität, Begrenzung und Extensität bestimmt.

Der Formtrieb stellt sich zum Stofftrieb diametral dar: Dieser geht vom »absoluten Dasein des Menschen«, »von seiner vernünftigen Natur«[60] aus und ist bestrebt, »ihn in Freiheit zu setzen«[61]. Er umfasst die Gesamtheit der Veränderung in der Erscheinung, »mithin die ganze Folge der Zeit«[62] und dringt auf Ewigkeit und Notwendigkeit, d. h. »auf Wahrheit und auf Recht«[63]. Der Formtrieb gibt »Gesetze«; wenn es die Erkenntnis betrifft, sind es »Gesetze für jedes Urteil«, betrifft es Handlungen, sind es »Gesetze für jeden Willen«[64]. Da der Formtrieb unabhängig von Veränderungen in der Zeit ist, erhebt er Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, und das Gesetz des Formtriebs erhebt seinerseits »einen einzelnen Fall zum Gesetz für alle Fälle«[65]. Der Formtrieb bedeutet »die höchste Erweiterung des Seins«[66] und sein Gebiet ist das absolute Sein im endlichen Dasein des Menschen. Die Vollkommenheit des Formtriebs besteht darin, dass er »größtmöglichste Selbständigkeit und Intensität«[67], also Einheit des Individuums und Freiheit des Geistes anstrebt. Dadurch »begreift«[68] der Mensch das vielgestaltige, passiv aufgenommene Erscheinungsbild der Welt außerhalb seiner selbst. Der Formtrieb ist durch Aktivität gekennzeichnet, d. h. er »will selbst bestimmen, er will sein Objekt hervorbringen«[69] und schließt folglich aus seinem Subjekt »alle Abhängigkeit, alles Leiden aus«[70]. Er ist »beim Erkennen (...) auf die Notwendigkeit der Dinge« und »beim Handeln (...) auf Bewahrung der Würde«[71], was soviel heißt wie, auf Identität seines Menschseins bezogen. Die charakteristischen Merkmale des Formtriebs sind somit Aktivität, Erweiterung und Intensität.

Durch jene prinzipiellen Entgegensetzungen und die Festlegung der Grenzlinien der Gebiete jener beiden Triebe wird eine Dualität manifest, die ebenso für das Gegensatzpaar ›Sinnlichkeit und Verstand‹ gilt. Mit größer werdender Anzahl der Eigenschaften tritt der Dualismus schärfer hervor und erscheint ein immer unüberbrückbarerer zu werden. Zugleich wird aber durch den Antagonismus von Formtrieb und Stofftrieb und die begrenzten Erkenntnisse, die beide Triebe einzeln, d. h. nur in dem ihnen jeweils obliegenden Bereich verschaffen, die Notwendigkeit eines beide Triebe zusammenführenden Prinzips vorbereitet. Folglich können solcherart Erkenntnisse letztendlich nicht als die Erkenntnis schlechthin angesehen werden und gereichen im Sinne der Vernunftforderung nicht zur »Einheit der Erkenntnis«, sondern sind lediglich Teilerkenntnisse zu nennen. Schiller aber ist indessen gewillt, ein Erkenntnisprinzip, ein Prinzip der Einheitserkenntnis ausfindig zu machen.

Es ist allerdings für Schiller ein Faktum[72], dass die beiden antithetisch gestimmten Triebe »den Begriff der Menschheit erschöpfen, und ein dritter Grundtrieb, der beide vermitteln könnte, ist schlechterdings ein undenkbarer Begriff«[73].

Um die ontologische Problematik einer Vereinigung von Materie und Geist, von Sinnlichkeit und Vernunft, von Stofftrieb und Formtrieb aufzulösen, verlagert Schiller die Diskussion von der Ebene der Triebeigenschaften auf diejenige der Triebobjekte: »Wahr ist es, ihre Tendenzen widersprechen sich, aber was wohl zu bemerken ist, nicht in denselben Objekten, und« - so folgert er – »was nicht auf einander trifft, kann nicht gegeneinander stoßen«[74]. Diese Differenzierung von Absichtseigenschaften und Objektgerichtetheit ist von entscheidender Wichtigkeit; denn sie ermöglicht Schiller die Konstruktion eines Vermittlungsprinzips, das er den »Spieltrieb«[75] nennt.

Wenn Schiller sagt, dass sich Formtrieb und Stofftrieb zwar tendenziös entgegenstehen, gleichsam in zwei unterschiedliche Richtungen zielen, jedoch dabei nicht auf den gleichen Objektbereich gerichtet sind, so bedeutet das zweierlei. Erstens: der Stofftrieb dringt auf Veränderung in der Zeit, was jedoch nicht heißen darf, dass auch eine Veränderung in den Grundsätzen sei; hingegen dringt der Formtrieb auf Unveränderlichkeit, was keinesfalls zur Folge haben soll, dass eine Identität in den Empfindungen herrsche. Zweitens, und dies ist das Entscheidende: beiden Trieben spricht Schiller die unbedingte Berechtigung zu, und sie sind beide für eine mögliche Erkenntniseinheit unveräußerliche und mithin notwendige Kräfte. Wo sie sich vereinzeln oder Herrschaftsansprüche über den dem jeweils anderen Trieb zugeordneten Bereich erheben, ist Einseitigkeit gegeben und Erkenntnis im eigentlichen Sinne nicht gewährleistet. In jedem Fall kann dann daraus »bloß Einförmigkeit, aber keine Harmonie entstehen, und der Mensch bleibt noch ewig fort geteilt«[76], was auf die Erkenntnis übertragen heißt, dass auch sie eine geteilte bleibt. Der wesentliche Strukturbegriff, den Schiller in diesem Zusammenhang in Anschlag bringt, ist der der »Wechselwirkung«[77] bzw. des »Wechselverhältnisses«[78]. Von ausschlaggebender Bedeutung ist er deshalb, weil durch diesen Begriff nicht nur beide Triebe als wesentliche Bestandteile und gleichermaßen wichtige Strukturelemente im Erkenntnisakt anerkannt werden, sondern sie darüber hinaus als unabdingbare Notwendigkeit zur Erkenntnis überhaupt vorausgesetzt werden. Denn – so definiert Schiller das Wechselverhältnis von Formtrieb und Stofftrieb – nur insofern der Mensch selbstständig sei, d. h. der Formtrieb wirksam wird, »ist Realität außer ihm, ist er empfänglich; nur insofern er empfänglich ist«, d. h. der Stofftrieb zur Ausübung kommt, »ist Realität in ihm, ist er eine denkende Kraft«[79].

Folglich besteht die Wechselwirkung zwischen Formtrieb und Stofftrieb in gleichzeitiger und gegenseitiger Subordination und Koordination. Das hat ferner zur Folge, dass beide Triebe in gleichem Maße Beschränkungen unterliegen, wodurch sie – und jetzt sowohl in ihren Tendenzen als auch in ihren Objekten – wechselseitig limitiert sind: »den Stofftrieb muß die Persönlichkeit« - was immer das an dieser Stelle heißen mag – »und den Formtrieb die Empfänglichkeit (...) in seinen gehörigen Schranken halten«[80]. Ein derartiges Wechselverhältnis fasst Schiller in dem dialogisch[81] strukturierten Begriff des Spieltriebs zusammen.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 2.2. |

|

Die Bedeutung des Spielbegriffs als erkenntnistheoretischer Begriff

Schiller charakterisiert den Spieltrieb folgendermaßen: »der Spieltrieb wird also bestrebt sein, so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte, und so hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet«[82]. Deshalb und weil in ihm sowohl der Formtrieb als auch der Stofftrieb zusammenwirken und »einzeln betrachtet«, »einem jeden derselben (...) entgegengesetzt«[83] sei, sieht sich Schiller dazu berechtigt, den Spieltrieb »für einen neuen Trieb«[84] zu erklären[85]. Die Formulierung »neuer Trieb« ist sicherlich verwirrend und mag einer denklogischen Begriffsanalyse mitunter standhalten[86].

Dennoch: Die Neuheit des Spieltriebs beruht darin, dass dieser aus der besonderen Konstellation, in der der Formtrieb und der Stofftrieb zusammenwirken, hervorgeht. Der Spieltrieb wird von Schiller keineswegs den beiden Grundtrieben als ein weiterer und deshalb neuer Trieb beigeordnet, sodass man von drei mehr oder weniger gleichwertigen Trieben sprechen könnte. Vielmehr ist der Spieltrieb gleichsam als das Produkt der ideal vorgestellten Relation von Form- und Stofftrieb und als zu gleichen Teilen aus letzteren und nur aus diesen zusammengesetzt zu denken. D. h.: sobald Formtrieb und Stofftrieb in einem Wechselverhältnis harmonieren, in welchem sie sich nicht nur subordinativ limitieren, sondern gerade wechselseitig koordinativ erweitern, konstituiert sich der Spieltrieb und ist im selben Augenblick als neu entstandene Formation der beiden Grundtriebe anwesend. Erweiterung ist mit dem ›neuen‹ Trieb insofern gegeben, als zum einen beide Grundtriebe im Spieltrieb keinerlei unsachgemäße Restriktion durch den jeweils anderen zu befürchten haben, zum anderen dadurch, dass sie dem Bewusstsein, folglich der Erkenntnis sowohl zu höchster Vielfalt als auch zugleich zu höchster Einheit verhelfen und somit zu einer umfassenden Erkenntnis des Menschen als Objekt der Weltmannigfaltigkeit wie als Subjekt der Welteinheit die Möglichkeit geben.

Man kann also sagen, dass der Spieltrieb das apriorische Prinzip des Verhältnisses der beiden Grundtriebe des Menschen bezüglich der Erkenntnis darstellt. Gleichzeitig ist mit dem Wechselverhältnis zwischen Form- und Stofftrieb ein erstes wesentliches Charakteristikum des Schillerschen Spielbegriffs namhaft gemacht. Weiterhin hat Schiller durch die Deduktion des Spieltriebs die erkenntnistheoretische Möglichkeit einer »Einheit der Erkenntnis« formal wie auch inhaltlich, nämlich aufgrund der in ihm statthabenden dialogischen Beschaffenheit von Formtrieb und Stofftrieb auf einen Begriff gebracht.

Im Spieltrieb manifestiert sich die Erkenntniseinheit und rechtfertigt die Bezeichnung Einheitsprinzip bzw. Erkenntnisprinzip.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 2.3. |

|

Der Erkenntnisgegenstand des Spielbetriebs

Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit ergeben die Erfahrungserkenntnis, d. h. die Erkenntnis von Gegenständlichkeiten durch Begriffe. Aber weder allein der Sinnlichkeit noch allein dem Verstand ist die Vorstellung der Schönheit an einem Gegenstand gegeben und führt schon gar nicht zur Erkenntnis der Schönheit.

Im Spieltrieb ist die Verknüpfung von Stofftrieb als Vermögen der Sinnlichkeit und Formtrieb als Vermögen des Denkens[87] vollzogen, und beide Grundtriebe sind auf ihre je spezifische Weise in ihm gemeinsam tätig. Das hat notwendig zur Folge, dass zugleich auch ihre jeweiligen Erkenntnisgegenstände mit einbezogen sind. Den Gegenstand des Stofftriebs, die Empfindungen, d. h. alles in den Sinnen unmittelbar Anwesende belegt Schiller mit dem umfassenden Begriff »Leben«[88]. Den Gegenstand des Formtriebs, die Einheit, d. h. die Identität des Subjekts mit sich selbst in Bezug auf die Gegenstände bezeichnet Schiller mit dem Begriff »Gestalt«[89]. Somit muss der Gegenstand des Spieltriebs jenem analog strukturiert, d. h. durch gleiche konstitutive Elemente charakterisiert sein. Ein derartiger Gegenstand ist die Summation jener beiden Einzelgegenstände, nämlich die »lebende Gestalt«[90].

Der Gegenstand »Leben« kennzeichnet die erste Stufe des dreistufig ausgewiesenen Erkenntnisprozesses und ist die Erfahrung aus erster Hand, d. h. sie beruht auf bloßer Sinneswahrnehmung. Der Gegenstand »Gestalt« hingegen stellt hier eine Zwischenstufe dar und beruht ausschließlich auf der isolierten Tätigkeit des Verstandes, d. h. er ist ein schematischer Begriff des Denkens. Der Gegenstand »lebende Gestalt« schließlich erfolgt auf der zweiten Stufe und bezeichnet die Zusammensetzung von Sinneswahrnehmung und Verstandestätigkeit, d. h. er ist das Resultat der Erfahrungserkenntnis, besitzt somit die Qualität eines verstandesmäßigen Begriffs und kann als ein Gegenstand der Erkenntnis bezeichnet werden[91].

Der in einem allgemeinen Schema vorgestellte Gegenstand des Spieltriebs diene nach Schiller zugleich »allen ästhetischen Beschaffenheiten der Erscheinungen, und mit einem Worte dem, was man in weitester Bedeutung Schönheit nennt, zur Benennung»[92]. Das Oxymoron »lebende Gestalt« besagt also, dass das Wesen der Schönheit sich in einem Zusammenspiel aus Veränderlichem, d. h. Lebensdynamischem, und Unveränderlichem, d. h. Gestaltidentischem, darstellt und als solches die gleichen Strukturmerkmale wie der Spieltrieb aufweist. Demzufolge ist die Schönheit dessen erklärter Erkenntnisgegenstand, zumal die Schönheit ihrerseits wiederum nur einem Vermögen zur Erkenntnis wird, welches Invarianz und Varianz als konstitutive Kriterien in sich zur Einheit verknüpft.

Da Schiller dasjenige, was im Wechselspiel von Reflexion mittels des Formtriebs und Empfindung mittels des Stofftriebs gegründet ist, als Spieltrieb bestimmt, bei Kant »wesentlich ästhetische Urteilskraft«[93] bedeutet, so kann der Spieltrieb, wie er sich bei Schiller präsentiert, durchaus ein spezifisches Erkenntnisvermögen bezüglich der Erkenntnis der Schönheit genannt werden.

Dadurch, dass der Spieltrieb sich erkenntnistheoretisch als Vermögen der Erkenntnis legitimieren lässt, ist mit dessen Gegenstandsbegriff, der »lebenden Gestalt«, zugleich der Schönheit eine Begrifflichkeit nachgewiesen.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 3. |

|

Der anthropologische Aspekt des Spielbegriffs

Der als anthropologisch bezeichnete Aspekt ist in vielerlei Hinsicht der bedeutsamste Gesichtspunkt des Spielbegriffs; denn dessen Perspektive ist zum einen auf den reinen Menschheitsbegriff, zum anderen auf den reinen Vernunftbegriff der Schönheit gerichtet.

Unter der Bezeichnung ›anthropologisch‹ soll die Bestimmung der Wesensbeschaffenheit des Menschen verstanden werden, insoweit sie integrierender Bestandteil der Weltanschauung Schillers im Sinne einer idealistischen Anthropologie ist. Im Besonderen beschränkt sich dabei das Umfeld des anthropologischen Aspekts auf die Erörterung der Elemente des Menschen, seiner Strukturen sowie seiner Gesetzlichkeiten. Die dadurch geschaffenen Grundlagen ergeben dann im Rückblick die Funktion bzw. Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs für die Wesensverfassung des Menschen.

Dies hat notwendigerweise unter dem Blickwinkel der im neuzeitlichen Denken gewonnenen Einsicht zu geschehen. Wenngleich die Auseinandersetzung mit dem Spiel und der Schönheit nicht erst mit Schillers »Ästhetischen Briefen« Eingang in die philosophische Spekulation gefunden hat[94]; so ist doch eine Bestimmung des Menschen mittels des Spiels und der Schönheit vorzunehmen erst aus dem neuzeitlichen Denken heraus ermöglicht. Es ist die seit Descartes und Leibniz errungene Erkenntnis, dass das Sein des Menschen in dessen Subjektivität gegründet ist, d. h. in dem Wissen um das Auf-sich-selbst-bezogen-Sein, als der eine Wesenszug der Subjektivität, sowie in dem Wissen um das Sich-selbst-erstreben-Wollen, als deren zweiter Wesenszug[95]. Denn mit dem Eingang der Individualität in das metaphysische Denken geht der Prozess des »ästhetischen Bewußtwerdens«[96] einher und evoziert als Folge davon Theorien der Ästhetik[97]. Die Einbeziehung »eines spezifischen ästhetischen Subjekts«[98] ist nach Meinung A. Baeumlers der alles entscheidende Unterschied der neueren Ästhetik zu allen früheren Theorien über das Schöne; denn das »bloße Nachdenken über das Schöne erzeugt noch keine Ästhetik. Erst wo ein schlechthin selbständiges ästhetisches Subjekt vorausgesetzt ist, kann der Gedanke an eine Ästhetik als eigene Wissenschaft gefaßt werden«[99]. Und weiter konstatiert A. Baeumler: »(...) erst in der ästhetischen Sphäre wird der Mensch als Mensch anerkannt, und deshalb konnte die lebendige Individualität erst innerhalb der Epoche des Geschmacks ein Gegenstand des Denkens werden«[100]. Aufgrund dessen ist eine Wesensbestimmung des Menschen auch und gerade vom ästhetischen Standpunkt aus ermöglicht. Die Bewusstheit der Individualität, zu der notwendig die Reflexion auf diese gehört, bildet dann auch die Denkgrundlage, auf der Schiller seinen Spielbegriff in Kohärenz mit dem der Schönheit bezüglich der Wesensbestimmung des Menschen konzipiert.

Der anthropologische Aspekt bezeichnet somit die Bedeutung des Schillerschen Spielbegriffs hinsichtlich der Wesensbeschaffenheit des Menschen kraft ästhetischer Implikationen.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 3.0.1. |

|

Kants Differenzierung des Menschen in Einzelvermögen

Was den anthropologischen Aspekt betrifft, liegt der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers ebenfalls in der Transzendentalphilosophie Kants begründet.

In der Einleitung zur »Kritik der reinen Vernunft« umreißt Kant sehr genau sein Vorhaben[101]. Seine Philosophie ist die der »transzendentalen Kritik«[102] und als solche von abstrakt-analytischer Art, d. h. sie verfährt zergliedernd und gleichsam sezierend, »weil sie nicht die Erweiterung der Erkenntnis selbst, sondern nur die Berichtigung derselben zur Absicht«[103] hat. Kant sieht das kritische Geschäft als eine notwendige Vorarbeit, als ein Bereinigen des Arbeitsfeldes und Legen eines gesicherten Fundaments. Die transzendentale Kritik ist die »Propädeutik«[104] im Vorfeld zu einem – wie Kant sagt – später auszuführenden doktrinalen System. In den drei Kritiken ist es Kant darum zu tun, die Gesamtheit aller »Vermögen des menschlichen Gemüts ohne Ausnahme«[105] zu erfassen und auf ihre möglichen Prinzipien apriori hin zu analysieren. In allen drei Kritiken sucht Kant nach Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, nach Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Erkenntnisfähigkeit überhaupt.

Kants Absicht mit der Transzendentalphilosophie kann daher in erster Linie nicht als eine Wesenbestimmung des Menschseins bezeichnet werden, sondern sie besteht vornehmlich in der systematischen Bestimmung der Möglichkeiten wie der Grenzen des menschlichen Bewusstseins und dessen erkenntnismäßiger Stellungnahme zur Welt der Erscheinungen. Zu diesem Zweck wird die Komplexität der Erkenntnisvermögen, d. h. ihre Gesamtstruktur einer Aufgliederung in Einzelstrukturen bzw. Einzelvermögen unterzogen, welche in den drei kritischen Werken ihren Niederschlag findet: erstens Erkennen als theoretische Erkenntnis, zweitens Wollen bzw. Handeln als praktische Erkenntnis und drittens Beurteilen seitens der reflektierenden Urteilskraft entweder gefühlsmäßig, d. h. ästhetisch oder verstandesmäßig, d. h. teleologisch. Nicht die Gesamtschau der Gemütsvermögen, sondern deren Einzelanalyse steht im Vordergrund der kritischen Philosophie Kants. K. H. Volkmann-Schluck fasst das mit folgenden Worten zusammen: »Kant konnte eine transzendentale Betrachtung des Menschseins niemals versuchen, da sein Denken von der Frage beansprucht war, wie Metaphysik als Wissenschaft für die endliche Menschenvernunft möglich sei.«[106]

Das Wesen des Menschen wird bei Kant zurückgenommen auf einzelne Gemüts- bzw. Erkenntnisvermögen, wodurch diese unausbleiblich in ein distanziertes Verhältnis zum lebenden Individuum geraten.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 3.0.2. |

|

Der philosophisch-theoretische Ansatz Schillers

Schiller erkennt zwar das analytische Vorgehen Kants aus systematischen Gründen als durchaus legitim und die Notwendigkeit der isolierenden Betrachtung der Kräfte des Menschen hinsichtlich spezifischer erkenntnistheoretischer Problemstellungen als unentbehrlich und überaus nützlich an[107]. Jedoch ist der auf differenzierenden Kriterien beruhenden prinzipiell unaufhebbaren Trennung der Gemütsvermögen die Gefahr der Separation der Einheit des Menschen als gleichermaßen erkennendes, handelndes und beurteilendes Wesen in Einzelkräfte inhärent und droht in einem statisch-abstrakten Begriffs- und Prinzipienschematismus dessen Seinstotalität aus dem Blick zu verlieren. Eine derartige Gefahr ist für Schiller in einer Transzendentalphilosophie latent, »wo alles darauf ankommt, die Form von dem Inhalt zu befreien, und das Notwendige von allem Zufälligen rein zu erhalten«, weil man sich daran gewöhne, »das Materielle sich bloß als Hindernis zu denken und die Sinnlichkeit, weil sie gerade bei diesem Geschäft im Wege steht, in einem notwendigen Widerspruch mit der Vernunft vorzustellen. Eine solche Vorstellungsart liegt zwar auf keiner Weise im Geiste des Kantischen Systems, aber im Buchstaben desselben könnte sie gar wohl liegen«[108].

Es ist für Schillers kontroverse Position geradezu bezeichnend, dass er in den »Ästhetischen Briefen« des Öfteren nicht etwa von Erkenntnissen, sondern lediglich von Kenntnissen sowohl bezüglich allgemeiner Philosopheme als auch hinsichtlich transzendentalphilosophischer Ergebnisse spricht[109]. Schiller will damit zum Ausdruck bringen, dass ebenfalls in dem Kantischen System die transzendentale Frage nach der Wesenseinheit des Menschen nicht in expliziter Weise zur Beantwortung gelangt sei; wie sonst wäre es für Schiller noch möglich zu fragen, woran es liege, »daß wir immer noch Barbaren sind«[110]? Das heißt, die Resultate der Einzelanalysen dürfen nicht zugleich auch deren Endpunkte ausmachen. Vielmehr müssen jene ihrerseits den Ausgangspunkt zu einem möglichen Zusammenschluss aller Wesenbestandteile in der Seinsverfassung des Menschen abgeben. Mit Nachdruck verwahrt sich Schiller gegen eine als unversöhnlich anzusehende Polarität von einerseits Sinnlichkeit und andererseits Vernunft, womit unweigerlich der Verlust des notwendigen Wissens um die letztendlich anzustrebende ganzheitliche Bestimmung des menschlichen Wesens einhergeht. Denn die Vereinzelung der Kräfte gewährleiste zwar den Fortschritt des Menschen al Gattung insofern als durch Konzentration der jeweiligen Fähigkeiten die objektiven Kenntnisse der Gattung gefördert, Lösungen spezifischer Erkenntnisinteressen gefunden und die Summe des Einzelwissens vergrößert werden; indessen gerät nach Schiller das Individuum aufgrund des Missverhältnisses zwischen Sinnlichkeit und Vernunft in Widerspruch zu seinem eigentlichen Wesen.

In Anbetracht jenes Antagonismus stellt Schiller denn auch die programmatische Frage: »Kann aber wohl der Mensch dazu bestimmt sein, über irgendeinen Zweck sich selbst zu versäumen? Sollte uns die Natur durch ihre Zwecke eine Vollkommenheit rauben können, welche uns die Vernunft durch die ihrigen vorschreibt?«[111], und er kommt zu dem Schluss, dass es falsch sein müsse, »daß die Ausbildung der einzelnen Kräfte das Opfer ihrer Totalität notwendig macht; oder wenn auch das Gesetz der Natur noch so sehr dahin strebte, so muß es bei uns stehen, diese Totalität in unserer Natur (...) wieder herzustellen«[112].

Damit hat sich Schillers philosophisch-theoretischer Ansatz erweitert. Nicht mehr nur die Aussagen einer bestimmten Theorie, diejenigen Kants nämlich, veranlassen Schiller zu einer kontroversen Position, sondern darüber hinaus die sich in der Allgemeinheit darbietende Verfassung des Menschseins. Hieraus kann im Anschluss an K. H. Volkmann-Schluck[113] Schillers implizite Leitfrage abgeleitet werden. Indem Schiller nämlich Kants transzendentale Fragestellung auf das Wesen des Menschen zurückbezieht, modifiziert er sie zu der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Menschseins. Sein eigentliches Anliegen liegt somit darin, einen »reinen Begriff der Menschheit«[114] sowie einen Gegenstand zu deduzieren, an dem der Menschheitsbegriff objektiviert werden kann und im Wechselbezug zu letzterem selbst Realität gewinnt. Dieser Gegen-stand soll sich darüber hinaus als »eine notwendige Bedingung der Menschheit«[115] erweisen.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 3.1. |

|

Die Herleitung des Spielbegriffs aus anthropologische Gründen

Aus der Erörterung des philosophisch-ästhetischen Ansatzes Schillers wurde von der negativen Seite her die mögliche Bedeutungssphäre des anthropologischen Aspektes des Spieltriebs bereits in ihrer positiven Grundtendenz angedeutet. Der Mensch wurde von »beiden Legislationen«, Vernunft und Sinnlichkeit, »in Anspruch genommen«[116]. Beide gelten für Schiller als die Wesenskonstituenten des Menschen: »Das Gesetz der ersteren ist ihm durch ein unbestechliches Bewußtsein, das Gesetz der anderen durch ein untilgbares Gefühl eingeprägt«[117]. Das heißt, »in der vollständigen anthropologischen Schätzung« zähle »mit der Form«, die der Einheitsforderung der Vernunft kohärent ist, »auch der Inhalt« als »lebendige Empfindung«[118] der Vielfältigkeit der Objektwelt, die dem Individuum kraft seiner Sinnlichkeit vermittelt wird. Damit ist ein unbestreitbarer Tatbestand ausgedrückt, von dem im Hinblick auf eine Wesensbestimmung des Menschen auszugehen ist.

Galt es bei der Untersuchung der erkenntnistheoretischen Bedeutung des Spielbegriffs, diesen als ein Erkenntnisprinzip nachzuweisen, so geht es jetzt darum, im Spielbegriff zugleich auch ein Wesensprinzip im Hinblick auf die Seinsverfassung des Menschen zu extrapolieren. Aus diesem Grund genügt es auch nicht, beim Formtrieb und Stofftrieb anzusetzen, weil sie selbst kausale Ableitungen aus zwei Abstraktionsbegriffen sind.

Die Tatsache, dass Vernunft und Sinnlichkeit die beiden konstitutiven Momente des Menschen ausmachen, wird von Schiller überhöht zu einem faktischen Anspruch, dass eine Menschheit existieren soll[119]. Obgleich diese Äußerung Schillers am Ende der Spielbegriffsdeduktion steht, ist sie, der imperativischen Form entkleidet, zugleich ein unumstößlich gewisses Faktum, das apriori angenommen werden muss und ohne welches eine Wesensbestimmung des Menschen gänzlich undurchführbar wäre. Das dritte Faktum, das hier zu nennen ist, um Schillers Argumentation folgen zu können, ist die Endlichkeit des Menschen, wobei nichtsdestoweniger »das unbedingt Absolute und Unendliche (...) im endlich-menschlichen Bewußtsein wirklich« ist, »nämlich als unbedingt forderndes und in seiner bleibenden Vollendung unerreichbares Ideal seines Strebens«[120].

|

| 3.1.1. |

|

Schillers Wesensbestimmung des Menschen beginnt mit den zwei letzten Abstraktionsbegriffen: »Person« und »Zustand«[121]. Sie sind im Menschen als dem endlichen Wesen getrennt. Folglich sind beide einer Definition zugänglich. Die Person ist das Unveränderliche, das Bleibende, das Sich-selbst-stets-Identische, wohingegen der Zustand das Veränderliche, das Wechselnde, das Inkongruente ist und seinen Grund nicht in sich selbst trägt. Dem Begriff der Person ist »die Idee des absoluten, in sich selbst gegründeten Seins, d. i. die Freiheit«[122] identisch; der Begriff des Zustandes ist durch das Moment der Zeit bestimmt, denn sie ist »die Bedingung alles abhängigen Seins und Werdens«[123]. Person und Zustand stehen jedoch in keinem »Begründungsverhältnis«[124], in welchem die Person den Grund und der Zustand die Folge wäre. Denn Person und Zustand sind prinzipiell verschieden, u. z. besteht die Verschiedenheit in einer Entgegensetzung aufgrund einerseits Beharrung und andererseits Veränderung, sodass sie dem Entgegengesetzten das absolute Sein und das determinierte Werden nicht begründend gewähren. Das Verhältnis von Person und Zustand kann demnach nicht als Grund-Folge-Relation gedacht werden.

Die Trennung von Person und Zustand kommt in ihrer ganzen Schärfe zum Ausdruck, wenn Schiller sagt: »Nicht, weil wir denken, wollen, empfinden, sind wir; nicht weil wir sind, denken, wollen, empfinden wir. Wir sind, weil wir sind; wir empfinden, denken und wollen, weil außer uns noch etwas anderes ist«[125].

Angesichts der von Schiller vorgenommenen Differenzierung der beiden Geistesregionen Person und Zustand erscheint eine positive Vermittlung zwischen beiden zunächst unmöglich. Wenn aber der Zustand in der variablen Dimension Zeit angesiedelt ist während die Person die invariable Kongruenz darstellt, so ist evident, dass die bei Schiller als diametraler Antagonismus in Erscheinung tretende Spaltung von Person und Zustand nicht als eine wirkliche Entgegensetzung verstanden werden darf, insofern nicht, als Person und Zustand – umgekehrt analog der Dualität von Form- und Stofftrieb – nicht auf der gleichen gedanklichen Ebene aufeinandertreffen. Denn der endliche Mensch ist und bleibt ein in dem Kontinuum der Zeitlichkeit verhaftetes reales Wesen. Oder wie W. Janke es nennt: »Das Werden des Bewußtseins als Aufeinanderfolge von Zuständen ist in der Jetztfolge der Zeit fundiert«[126], und bei Schiller heißt das: »Ohne die Zeit, das heißt, ohne es zu werden, würde er [der Mensch; v. Verf.] nie ein bestimmtes Wesen sein«[127]. Die Person ist somit nur das Ideenschema einer selbstständigen, idealisierten Substantialität. Mit anderen Worten: die Person ist eine Vorstellung in der Idee und bewegt sich somit auf einer von jeglichen Erfahrungswerten unabhängigen Abstraktionsebene; während der Zustand im Gegensatz dazu von Erfahrungswerten in der Zeit bestimmt ist und somit der konkreten Realitätsebene bedarf.

Schiller ist sich dieser Problematik durchaus bewusst und er versucht deshalb die Divergenz der nicht identifizierbaren Ebenen dadurch zu heben, indem er die Diskussion verlagert, wodurch die Möglichkeit zu einer Überbrückung der essentiellen Gespaltenheit des Menschen vorbereitet wird. Zunächst konstatiert Schiller, dass »der Mensch nicht bloß Person überhaupt« sei, »sondern Person, die sich in einem bestimmten Zustand befindet«[128]. Diese Äußerung steht in Kontrast zu der von ihm vorher gegebenen Definition von Person und Zustand, insofern als jetzt die Person eine Enklave innerhalb der Zuständlichkeit bildet. Die Verlagerung erfolgt nun dergestalt, dass Schiller die Ebene der abstrakten Idee verlässt und in den Phänomenbereich überwechselt. An die Stelle der Nur-Idee »Person« tritt die Persönlichkeit; dieser ist als solcher nichtsdestoweniger die Geltung einer Idee beizumessen, denn sie erhält den unmittelbaren Bezug zum »absoluten Sein«[129] aufrecht. Das heißt, die Person wird keinesfalls negiert, sondern sie ist dem Menschen als »reine Intelligenz«[130] immanent. Schiller transferiert sie nur in das Zeitkontinuum, wenn er sagt: »Aller Zustand aber, alles bestimmte Dasein entsteht in der Zeit, und so muß also der Mensch, als Phänomen, einen Anfang nehmen, obgleich die reine Intelligenz in ihm ewig ist«[131]. Hieraus wird ersichtlich, warum Schiller Person durch Persönlichkeit ersetzt: die Person kann nur in der Idee begriffen werden, die Persönlichkeit hingegen kann zugleich mit der Zeitlichkeit und folglich mit dem Zustand in einen Dialog eintreten. Denn die Persönlichkeit in ihrer Verwandtschaft zur Person, zur »reinen Intelligenz« ist im Menschen als ein in der Zeit bestimmtes Wesen strukturell angelegt und erlangt nur in prozessualer Zeitlichkeit Realität: »seine Persönlichkeit würde zwar in der Anlage, aber nicht in der Tat existieren. Nur durch die Folge seiner Vorstellungen wird das beharrliche Ich sich selbst zur Erscheinung«[132].

Aufgrund des Wechsels von der Person zur Persönlichkeit und der damit vollzogenen Einbeziehung des Phänomenbereichs, also der Sinnenwelt, ergibt sich rückwirkend für die Persönlichkeit, dass sie, wenn sie »für sich allein und unabhängig von allem sinnlichen Stoff betrachtet« wird, »bloß die Anlage zu einer möglichen unendlichen Äußerung«[133] darstellt. Sie ist folglich auf Realität, auf Sinnlichkeit angewiesen, will sie nicht nur Möglichkeit zum Eintritt in ein dialogisches Verhältnis zwischen ihr und der Zeitlichkeit bleiben, sondern zur Selbstverwirklichung[134] gelangen. Dadurch, dass Schiller die Person aus ihrer in sich selbst kreisenden Absolutheit vermittels des Begriffs der Persönlichkeit herausgenommen und in einen Realitätskonnex gestellt hat, wird das Begriffspaar »Person – Zustand« als eine tatsächliche Gegensätzlichkeit bzw. Dualität im endlichen Menschen begreifbar.

|

| 3.1.2. |

|

Von hier aus erhält Schillers Rede von der »Einheit der Erkenntnis« über die erkenntnistheoretische Interpretation hinaus eine Erweiterung in anthropologischer Bedeutung. Wie gezeigt wurde, sind Person und Zustand als Abstraktionsbegriffe keiner unmittelbaren Vermittlung zugängig und können im Menschen nicht ohne Weiteres in eine Einheit überführt werden. Da aber der endliche Mensch im Zeitkontinuum eingegliedert ist und die Person im Begriff der Persönlichkeit mit dem Zustand und folglich mit der Sinnlichkeit in einen Beziehungszusammenhang treten kann, ist eine Kommunikation zwischen Persönlichkeit und Zuständlichkeit nicht mehr ausgeschlossen. Sinnlichkeit und Verstand wurden als die erkenntniskonstituierenden Merkmale des Menschen ausgewiesen; Sinnlichkeit und Vernunft gelten aber ebenso als dessen wesenskonstituierende Elemente. Desgleichen muss für Persönlichkeit und Zustand gesagt werden[135]. Der Mensch empfängt die »Materie der Tätigkeit (...), oder die Realität (...) auf dem Wege der Wahrnehmung«[136], u. z. aufgrund der apriorischen Anschauungsformen Raum und Zeit.

Raum definiert Schiller im Sinne einer Objektgröße, d. h. »als etwas außer ihm [dem Menschen; v. Verf.] Befindliches«[137] und die Zeit im Sinne einer Subjektgröße, d. h. »als etwas in ihm [dem Menschen; v. Verf.] Wechselndes«[138]. Realität bedeutet demnach ein Zusammengesetztes aus Objektgröße und Subjektgröße. Zugleich ist damit vorausgesetzt, dass das Subjekt, das wahrnehmende Individuum, im objektiven Sein als mitenthalten gedacht werden muss, bevor es sich innerhalb aller Objektivität als Subjekt selbst erkennt und begreift[139].

Da nun die Persönlichkeit substantiell von der ewig identischen Person abgeleitet ist, tritt die Veränderlichkeit der raum-zeitlichen Materie in Kontrast zur geforderten Unveränderlichkeit des Ich. Sowohl Veränderlichkeit als auch Unveränderlichkeit besitzen maßgebliche Bedeutung für das endliche Wesen des Menschen. Daraus erwächst an den Menschen die Forderung, die zugleich appellativen Charakter besitzt: »Diesen in ihm wechselnden Stoff begleitet sein niemals wechselndes Ich – und in allem Wechsel beständig Er selbst zu bleiben, alle Wahrnehmung zur Erfahrung, d. h. zur Einheit der Erkenntnis, und jede seiner Erscheinungsarten in der Zeit zum Gesetz für alle zu machen«[140]. Damit ist ausgesagt, dass durch die Persönlichkeit die Relativität des Zustandes, der wechselnden Sinnesdaten, die »Augenblicksgeltung«[141] zu dauerndem Wert erhoben werden soll. Und das wiederum heißt die Realität betreffend, dass diese nicht als fertig Gegebenes anzusehen ist, sondern dass sie erst durch die Persönlichkeit im Subjekt Erkenntniswirklichkeit werden muss. Bezüglich der »Einheit der Erkenntnis« folgt daraus, dass sie sich nur im Vollzug einer Vermittlung von Ichidentität seitens der Persönlichkeit und Veränderlichkeit seitens der Zustände erreichen lässt[142]. »Einheit der Erkenntnis«, jetzt zur Wesenseinheit erweitert, ist nur dann möglich, wenn einerseits die Sinnlichkeit dem Menschen »die Zeit erschafft«[143], d. h. dem Unveränderlichen der Persönlichkeit die Veränderlichkeit der Zeit gegenüberstellt, und andererseits die Persönlichkeit den Menschen der Zeit enthebt, d. h. »Beharrlichkeit im Wechsel behauptet«[144].

Bezeichnet man neben der Persönlichkeit auch die Sinnlichkeit als Anlage im Menschen, was durchaus vertretbar ist[145], so hat der Mensch demnach zwei Anlagen: erstens die von der Sinnlichkeit und Materie getrennte Form als »leeres Vermögen«[146] und zweitens der von »aller Selbsttätigkeit des Geistes«[147] getrennte Stoff bzw. die Materie, welche bloß Welt ist, begriffen als der »formlose Inhalt der Zeit«[148]. Die Konsequenz, die Schiller daraus zieht, lautet: um nicht bloß strukturlose Welt zu sein, muss der Mensch der Materie Form erteilen; um nicht nur leeres Vermögen, bloße Form zu sein, muss er der Form Stoff, d. h. Wirklichkeit geben. Die Wirklichkeit wiederum kann nur die Persönlichkeit des Menschen zu seiner eigenen gemacht werden.

Hierdurch hat Schiller nicht nur der gedoppelten Aufgabe des Menschen Ausdruck verliehen, sondern zugleich auch die Forderung nach »Einheit der Erkenntnis« in der Bedeutung der »vollständigen anthropologischen Schätzung« signalisiert. Die Definition von den »zwei Fundamentalgesetze[n] der sinnlich-vernünftigen Natur«[149] des Menschen, die Schiller nun gibt, steigert einerseits die Dualität des Menschen ins Extrem, andererseits lässt sie die Notwendigkeit eines Einheitsprinzips offenkundig werden. Denn der Gegensatz von Realität und Formalität dient Schiller dazu, denjenigen Begriff zu erreichen, durch den die Wesenseinheit des Menschen konstituiert, sodann die Idee der Schönheit in einen nicht nur postulierten, sondern – wie K. Hamburger sagt - »funktionellen Zusammenhang«[150] mit derjenigen der Menschheit gebracht werden kann. Das erste Fundamentalgesetz »dringt auf absolute Realität: er [der Mensch; v. Verf.] soll alles zur Welt machen, was bloß Form ist, und alle seine Anlagen zur Erscheinung bringen: das zweite dringt auf absolute Formalität: er [der Mensch; v. Verf.] soll alles in sich vertilgen, was bloß Welt ist, und Übereinstimmung in alle seine Veränderungen bringen; mit anderen Worten: er soll alles Innere veräußern und alles Äußere formen«[151].

|

| 3.1.3. |

|

Die Realität dringt auf »Verwirklichung des Wesens«[152], d. h. der Mensch soll möglichst rezeptiv, empfindend und veränderlich sein, während die Formalität im Gegensatz dazu auf »Wesensverwirklichung«[153] besteht, das bedeutet, er soll die Einheit seiner selbst überall durchsetzen und sich in allen Verhältnissen der Selbstgesetzgebung seiner selbst unterwerfen. Damit tritt die Gegenständlichkeit der zweifachen Anforderung an den Menschen mit aller Schärfe hervor; denn das Gesetz der Selbstbehauptung wendet sich gegen das Gesetz der Selbstverwirklichung, sodass man mit K. H. Volkmann-Schluck »mit Recht von einer Antinomie sprechen kann«[154].

Die aufgezeigte Gegensätzlichkeit in der Seinsverfassung des Menschen ließe sich mühelos an anderen von Schiller in seinen Gedankengang eingeführten homonymen Begriffspaaren weiter verfolgen. So kann etwa die Kategorie »Realität« durch die Begriffe »Sinnlichkeit«, »Zustand«, »Stoff«, diejenige der »Formalität« durch »Vernunft«, »Person« bzw. »Persönlichkeit«, »Form« ersetzt werden[155].

An den beiden jeweils letzten Begriffen soll die Spaltung des menschlichen Wesens noch einmal verdeutlicht werden, weil ihnen in der Herleitung des Spielbegriffs bestimmte Handlungsfunktionen zugewiesen werden, aufgrund derer Schiller die anthropologische Bedeutung des Spielbegriffs deduziert. Die Form besitzt die Seinsweise des Möglichseins bzw. Anlage oder des Vermögens in der Bedeutung einer Ermöglichung, nämlich derjenigen, die den Menschen zu dem veranlagt, was er seinem Wesen nach ist: Geist und Selbstbewusstsein. Der Stoff dagegen hat die Seinsweise des Wirklichseins im Sinne des tatsächlich Existenten, d. h. desjenigen, welches den Menschen auf die in der Grenze des Jetzt wahrnehmbare Wirklichkeit der Welt einschränkt[156]. Wichtig ist in diesem Zusammenhang mit W. Sdun darauf hinzuweisen, dass Schiller, trotz des unübersehbar endgültigen Abstandes von Form und Stoff, ihre tatsächliche Bezogenheit aufeinander erkennt und sie, die im Leben nie als gänzlich voneinander getrennt sich zeigen, nicht absolut setzt[157].

Durch jene nachgezeichneten Gegensätzlichkeiten weist Schiller auf eine notwendige Einheit hin, die zugleich auch aus der gedoppelten Anforderung eine einzige, auf das gesamte Wesen des Menschen abzielende Forderung mit imperativischem Charakter macht.

Den an den Menschen gestellten Anforderungen kann nur dann Genüge getan werden, wenn dieser sich durch entsprechende Kräfte dazu in den Stand gesetzt sieht. Diese Kräfte nennt Schiller »Triebe«[158]. Aus dem, was zuvor über die Anforderungen gesagt wurde, wird ersichtlich, was man unter Trieb im Wesentlichen bei Schiller zu verstehen hat: Trieb ist die treibende Kraft, der Antrieb bezüglich der Wesensverwirklichung des Menschen[159], und die beiden den Menschen als Grundtriebe ausfüllenden Kräfte sind bekanntlich der sinnliche Trieb oder Stofftrieb und der Formtrieb[160].

|

| 3.1.4. |

|

Mit Hilfe der detaillierten Bestimmung von Formtrieb und Stofftrieb und dem kontrastierenden Aufzeigen, dass sich beide Kräfte zwar von ihrer Tendenz her diametral entgegenstehen, aber auf einen voneinander unterschiedlichen und deshalb strikt auseinanderzuhaltenden Objektbereich zielen, vollzieht sich die Wandlung von einer Antithetik im Sinne einer nicht durch Einsicht, sondern durch oktroyierte, von außen zwanghafte Einwirkung zu einem nur scheinbaren Ausgleich gebrachte Entgegensetzung zu einer Dialogik im Sinne einer auf freier Einsicht, d. h. auf dem heautonomen Gebrauch der Vernunft fußende und durch sie zu erreichende Einheit der Gegensätzlichkeit.

Durch diesen wichtigen Unterschied hat Schiller gleichsam den theoretischen Boden bereitet, die Koinzidenz bzw. Konjunktion von Formtrieb und Stofftrieb mit dem Begriff des Wechselverhältnisses zu belegen. Mit diesem Begriff habe gemäß W. Janke Schiller »die große Revolution der Seelenverfassung (...) ins Werk gesetzt«[161] und »erwirbt ihre zentrale Kategorie: die zur Wechselbestimmung (Relation) entwickelte Einschränkung (Limitation)«[162].

In dem Wechselverhältnis der beiden Grundtriebe wird nicht allein jeder Trieb von dem jeweils anderen begrenzt in der Bedeutung einer Befreiung von jeglicher Nötigung entweder durch die Natur oder durch die Vernunft, sondern darüber hinausgehend ergänzen und befördern sie sich wechselseitig, wodurch kraft jenes Wechselspiels sich jeder einzelne Trieb gleichermaßen zu höchster Vollständigkeit und Vervollkommnung steigert[163]. Der Begriff der Wechselwirkung ist gleichsam das Gesetz der menschlichen Wesensverfassung[164] insofern als es eine »gleiche Gerechtigkeit«[165] für jede den Menschen ausmachende Kraft fordert, d. h. jeder trieb soll zugleich bestimmt werden und selbst bestimmen. Die wechselseitige Sub- und Koordination besteht demnach darin, dass die Freiheit der Persönlichkeit die Zeit bestimmt, mithin aufhebt, u. z. dergestalt, dass sie der Begrenzung durch die Jetztzeit in ihrem Gebiet alle Macht bestreitet. Dadurch aber wird die Freiheit zugleich seitens der Zuständlichkeit in der Zeit begriffen, weil diese nämlich ihr zugesprochenes Eigenrecht im Bereich der Zeit zu wahren bestrebt ist. Von hier aus ist leicht einzusehen, warum das Verhältnis von Formtrieb und Stofftrieb eher als Dialogik, denn als Antithetik zu bezeichnen ist.

Die Wechselwirkung stelle – so Schiller – »im eigentlichen Sinne des Wortes die Idee seiner Menschheit«[166] dar. »Idee« nennt Schiller das Wechselverhältnis deshalb, weil sie ein »Unendliches«[167] ausdrückt, der sich der Mensch in der Zeit nur asymptotisch zu nähern vermag.

Mit der Bestimmung der notwendigen Korrelation der beiden Grundtriebe für die Wesenseinheit des Menschen hat Schiller mit der ihm »eigenen Auslegung der Kategorie des Wechsel-Tun-und-Leidens die geglückte Verfassung der Menschheit«[168] aufgezeigt. Dennoch besitzt die Struktur des Verhältnisses letztlich nur einen metaphysischen Deskriptionswert und nicht etwa die Qualität eines transzendentalphilosophisch legitimierten apriorischen Prinzips. Das führt Schiller dahin, die Idealität der Wechselbeziehung zwischen den Trieben als eine vollständig simultane Erfahrung zu beschreiben. Nur in einer, jeder zeitlichen Abfolge enthobenen Erfahrungsweise, wo sich der Mensch »zugleich seiner Freiheit bewußt würde, und sein Dasein empfände, wo er sich zugleich als Materie fühlte, und als Geist kennen lernte«[169], sei ein vollständiges Bewusstsein gewährleistet.

Aus diesem Konjunktiv leitet Schiller schließlich das alles entscheidende apriorische Prinzip ab, in dem beide Triebe zusammenwirkend begriffen sind. Aus der Vereinigung der gegeneinander strebenden Grundtriebe entsteht der zunächst hypothetisch angesetzte Trieb, das Einheitsprinzip, u. z. dergestalt, »daß sie durch ihre Vereinigung selbst zu jenem Dritten werden«[170]. Ein solches einheitsstiftendes Prinzip ist der Spieltrieb; denn in ihm ist die Kategorie des Wechselverhältnisses ebenso wie diejenige des eigentümlichen Zeitentzugs anwesend.

Betrachtet man den Umfang der Diskussion Schillers zu dem Spielbegriff im Vergleich zu derjenigen des Dualismus der Wesensbeschaffenheit des Menschen, so ist festzustellen, dass erstere relativ geringen Ausmaßes ist; und es ist angesichts dessen schwerlich einzusehen, weshalb dem Spielbegriff demnach – wie hier behauptet wird – eine zentrale Bedeutung beigemessen werden kann[171].

Es ist aber dabei zweierlei zu beachten: Erstens stellt die Benennung »Spieltrieb« selbst schon den vollen Sachverhalt dar, weshalb Schiller auf eine detaillierte Analyse des Spieltriebs selbst verzichtet und stattdessen auf den allgemein rechtfertigenden Sprachgebrauch verweist[172]. Zweitens hat die Summe aller von Schiller aufgezeigten Gegensätzlichkeiten, die den Dualismus im Menschen in extremer Weise zuspitzten und in der Frage kulminierten: »Wie werden wir also die Einheit der menschlichen Natur wieder herstellen, die durch diese ursprüngliche und radikale Entgegensetzung völlig aufgehoben scheint?«[173], letztendlich zur Deduktion des Spielbegriffs als Einheitsprinzip geführt.

[zum Inhaltsverzeichnis]

|

| 3.2. |

|

Die Bedeutung des Spielbegriffs als anthropologischer Begriff